教育・保育の内容

大和こども園の魅力を紹介します

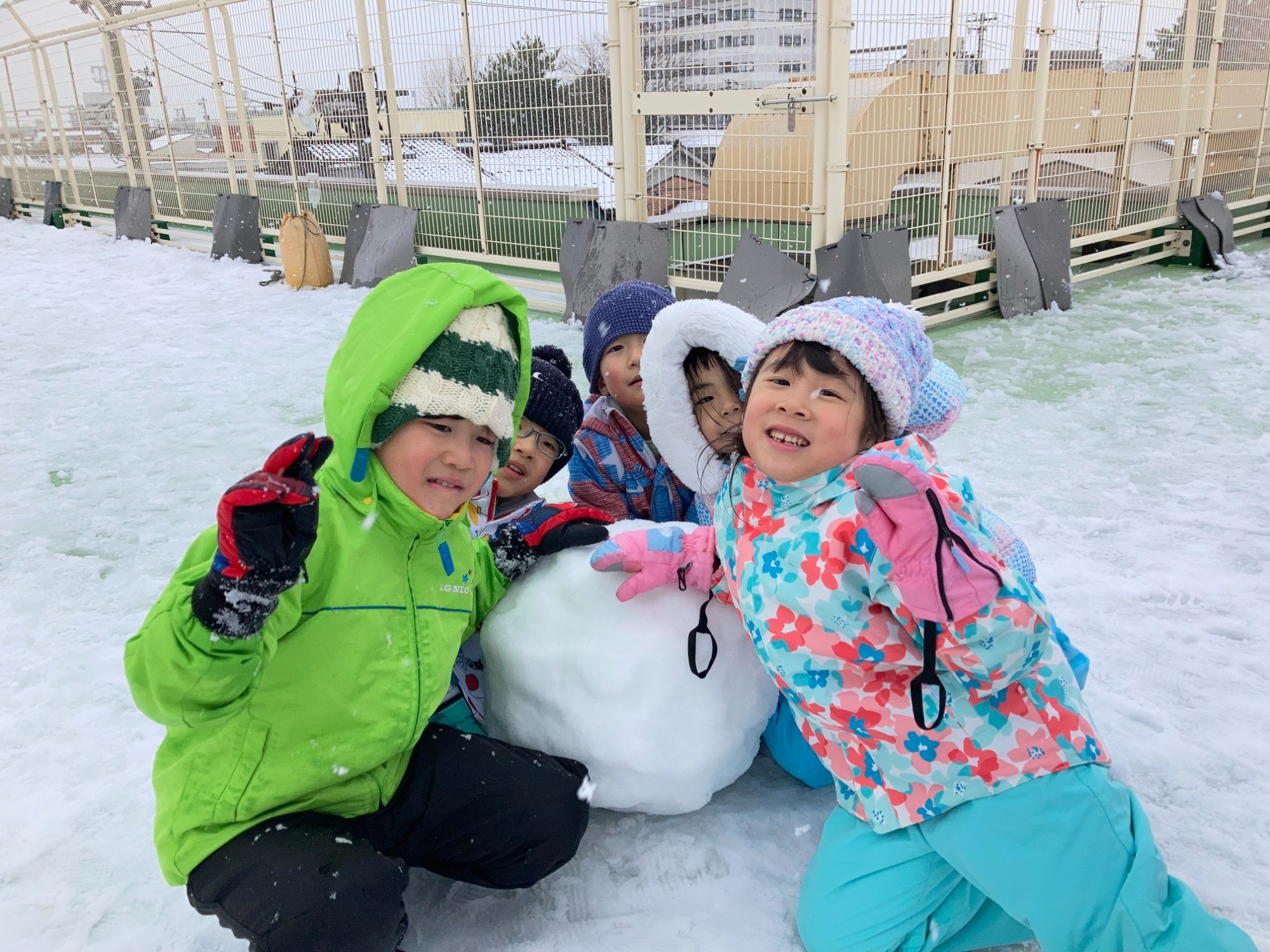

自然とあそぼう

大和こども園の基本方針の一つでもある「自然」の大切さに気付けるような体験を育んでいます。小さな年齢から積極的に園庭や近辺の散歩に出掛け、身近な環境に自ら気づいて関わり、発見を楽しんだり考えたりする中で、命の大切さや友だちと体を動かす楽しさを味わえるようにしています。

異年齢交流

3、4、5歳児が異年齢交流を行っています。遊びたいコーナーへ行って好きなあそびを楽しみながら自然な形での異年齢交流を楽しんでいます。年上児、年下児の友達と関わって遊ぶ中で小さな子をいたわる心が育まれる事やお兄ちゃん、お姉ちゃんに親近感や憧れの気持ちが芽生えることをねらいとしています。

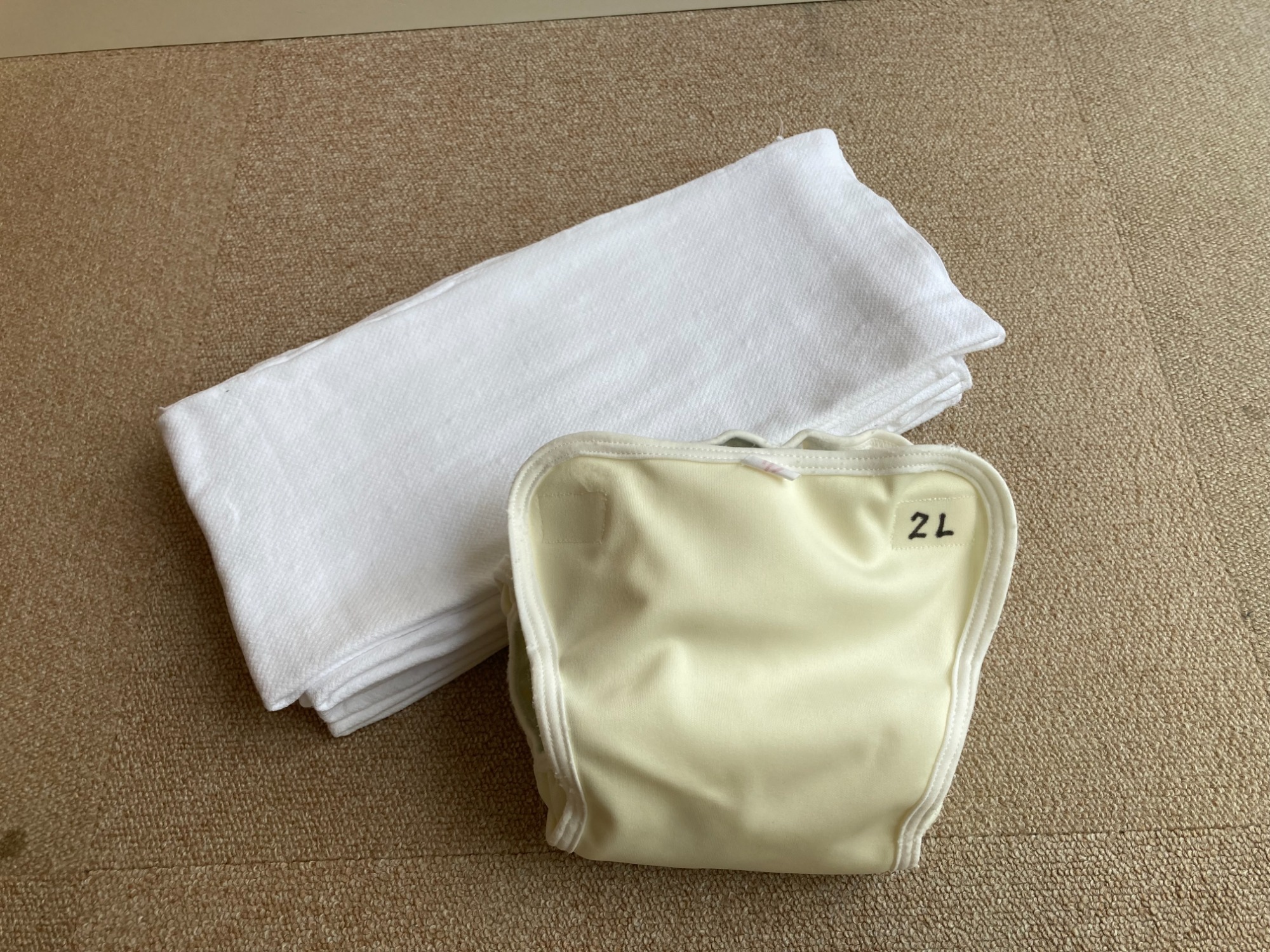

貸し布おむつを使用

南陽園(加賀市)の自動化システムラインと完全滅菌消毒により、清潔で安全なリース布おむつを使用していますので安心です。肌触りが良く、おむつ交換時は子どもとのスキンシップを大切にしています。なお、貸し布おむつ代は無料です。

玄関ロビーには、たくさんの絵本が揃っており、親子で自由に借りられます。開放的な空間なので落ち着いた雰囲気の中、本を読むことができます。子ども用の絵本だけでなく、保護者の方向けの本やポルトガル語の絵本もありますので、ぜひご覧ください。お部屋でも、沢山読み聞かせをしています。絵本が大好きな子になって欲しいと願っています。

剣道教室(年長組)

年長組より剣道教室が始まります。礼儀、姿勢、防衛体力が身に付くことをめあてとして辰巳先生に指導していただいています。ハチマキを締め背筋をまっすぐにし、竹刀を持って取り組みます。正座、礼、黙想、挨拶、剣道の約束等お腹から大きな声を出して頑張ります。

英語であそぼう(年長組)

外国の講師の先生を招いて楽しく英語に触れています。歌や遊びを取り入れた内容です。英語を通して、異なる文化を持った人や国、言葉に親しみを持つことを目的としています。

食育

季節の食材を生かした献立を心がけ、地場産物を取り入れて、安心安全な給食作りに努めています。離乳食やアレルギー食にも対応し、子ども一人一人に合った食事を提供しています。食材への知識や関心を高めます。

祖父母の方との触れ合い

グランドサロン大和(祖父母会)の行事でおじいちゃん、おばあちゃんと触れ合います。七夕には一緒に笹飾りを楽しみます。また、伝承あそびでは、昔から伝わる懐かしいあそびを教えてもらいます。

クラス紹介

うさぎ組(O歳児)

〇保育室に面した窓からは、温かく日差しが差し込み室内でも心地よく過ごすことが出来ます。天気の良い日はテラスで日光浴をしたり、園庭に出て散策を楽しんだりしています。

〇落ち着いた温かみのあるお部屋で一人一人の生活リズムに合わせて心地よく過ごせることを大切にしています。

〇安心できる身近な人と一緒に過ごす楽しさを感じ様々なことに興味を持って沢山の経験が積めるような環境作りを工夫しています。

ぺんぎん組(1歳児)

〇子どもたちは、つかまり立ちや伝い歩きから一人歩きへと運動能力が向上し、行動範囲が広がる時期です。2つの部屋を使い、食事や睡眠の場所を分けて使ったり、オープンにして広々と遊びに使ったりすることもできます。安全な環境の中で、十分に体を動かして遊ぶことができるように心がけています。

〇人気のままごとコーナーでは、IHキッチンで料理を作ったり、ソファーでくつろいだりして家庭的な雰囲気の中で遊びが楽しめるようにしています。

〇保育室は、園庭に面しているため窓から外が眺められ、天気や季節の移り変わりに気づいたり、年上児が声をかけにきてくれたりすることもありますよ。

こあら組(1歳児)

〇保育室は、2つの部屋がつながっていてとても広々とした空間で毎日過ごしています。

〇子ども達は、戸外遊びを楽しんだり、保育室で遊んだりしながらお友だちと毎日たくさん関わりを持ちながら元気いっぱいに遊んでいます。

〇2歳になるこの年齢は“自分でやってみたい”という思いが強くなる時期です。子ども達のやりたい気持ちを尊重しながら日々を過ごしています。

ぱんだ組(2歳児)

〇保育室は、じっくりと好きな遊びを楽しめるようなコーナーを設けています。子どもの目線の高さに一目で何があるか分かるよう玩具を置いたり、子どもの興味関心に応じて環境を整えたりしながら主体的に遊び込めるよう心掛けています。

〇子ども一人一人の気持ちに寄り添った関わりを大切にし、安心感を持って過ごせるようにしています。

きりん組(2歳児)

〇保育室は広々とした開放的な空間の中で生活や遊びに見通しを持ちながら自分のしたい遊びをじっくり楽しめるようコーナー遊びを設けてあります。

〇子ども自身が温かくゆったりとした雰囲気で過ごす喜びを感じられるような保育環境を大切にしています。

〇生活面においては自分でできることが増えてきます。子どもの気持ちや意欲を受け止め自己肯定感につながるよう温かく見守っています。

すみれ組(3歳児)

〇すみれ組の隣には空きスペースがあります。2つのお部屋を使い広々とした空間の中で、好きな玩具で遊んだり運動遊びをしたりして楽しく過ごしています。

〇子どもたちは、様々なことに興味を持ち、「なぜ「どうして」と聞くことが増えてきます。子どもたちが興味を持ったことを大切にし、たくさんの経験が積み重ねられるようにしていきたいと思います。

ひばり組・はと組(4歳児)

〇保育室はオープンエリアでのびのびと過ごすことができ、広さを活かして運動遊び等様々な活動を楽しむ事ができます。

〇4歳児は、友だちとの関わりや好きな遊びを通して、自分の思いを言葉で伝え、相手の思いに触れ心豊かな経験をたくさんできるように過ごしています。

そら組・ほし組(5歳児)

〇オープンエリアの広々とした保育室ではブロックコーナーや制作コーナー等様々な遊びを楽しむことが出来ます。

〇友だちとの関わりが深まる時期でもあり、話し合いを通して相手の考えや思いに気が付いたり、ルールを出し合ったりしながら一緒に遊ぶ楽しさを味わえるように過ごしています。

園庭(大和のもり)

遊戯室

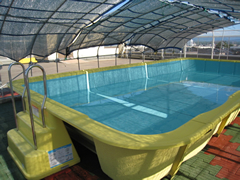

屋上プール(大・小)

給食室